96

96

Сущность частично поискового (эвристического) метода обучения выражается в следующих его характерных признаках:

а) знания детям нужно добывать самостоятельно;

б) учитель не сообщает и не излагает знания, а организует поиск новых знаний с помощью разнообразных средств;

в) ученики под руководством учителя самостоятельно рассуждают, решают возникающие познавательные задачи, создают и разрешают проблемные ситуации, анализируют, сравнивают, обобщают, делают выводы и т.д., в результате чего у них формируются осознанные прочные знания.

Метод получил название частично поискового потому, что ученики не всегда сами могут самостоятельно решить сложную учебную проблему от начала и до конца. Здесь учебная деятельность развивается по схеме: учитель – ученики – учитель – ученики и т.д. Часть знаний сообщает учитель, часть они добывают самостоятельно, отвечая на поставленные вопросы или разрешая проблемные задания. Одной из модификаций данного метода является эвристическая беседа.

Сущность исследовательского метода обучения сводится к тому, что:

а) учитель вместе с учениками формулирует проблему, разрешению которой посвящается отрезок учебного времени;

б) знания ученикам не сообщаются. Школьники самостоятельно добывают их в процессе исследования проблем, сравнения различных вариантов получаемых ответов. Средства для достижения результата также определяют они сами;

в) учитель лишь оперативно управляет ходом решения проблемных задач;

г) учебный процесс характеризуется высокой интенсивностью, учение сопровождается повышенным интересом, полученные знания отличаются глубиной, прочностью, действенностью.

Исследовательский метод обучения предусматривает творческое усвоение знаний. Его недостатки – значительные затраты времени, энергии учителей и учеников, к тому же он требует высокой квалификации.

Среди других предложенных классификаций методов обучения выделим классификацию по степени активности учеников, в соответствии с которой выделяются методы активные и пассивные (Е.Я. Голант). По дидактическим целям выделяются две группы методов обучения: 1) способствующие первичному усвоению учебного материала и 2) способствующие закреплению и совершенствованию приобретенных знаний (Г.И. Щукина, И.Т. Огородников и др.). К первой группе относятся информационно–развивающие методы (устное изложение учителя, беседа, работа с книгой) и эвристические (беседа, исследовательский метод). Ко второй – упражнения (по образцу, комментированные, вариативные упражнения и др.).

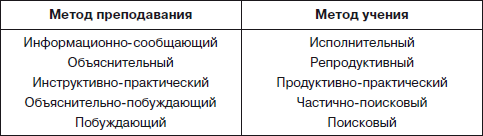

Предприняты попытки создания «бинарных», полинарных классификаций методов обучения, в которых они группируются на основе двух или более общих признаков. Например, бинарная классификация М.И. Махмутова построена на сочетании: 1) методов преподавания и 2) методов учения (табл. 3).

Таблица 3

Методы обучения

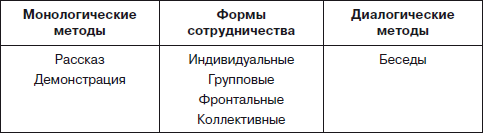

Существует много других классификаций. Так, немецкий дидакт Л. Клингберг выделяет методы в сочетании с формами сотрудничества в обучении (табл. 4).

Таблица 4

Польский ученый К. Сосницкий считает, что существуют два метода учения, а именно искусственное (школьное) и естественное (окказиальное), которым соответствуют два метода обучения: преподносящее и поисковое.

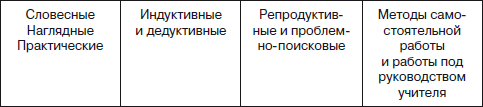

Системным подходом отличается классификация методов (табл. 5), предложенная академиком Ю.К. Бабанским. В ней выделяются три большие группы методов обучения.

В первую группу обособлены методы организации и осуществления учебно–познавательной деятельности:

Таблица 5

Классификация методов обучения (по Ю. Бабанскому)

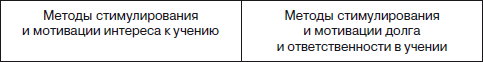

Ко второй группе отнесены методы стимулирования и мотивации учебно–познавательной деятельности:

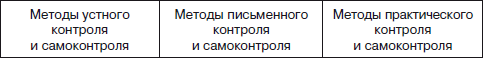

Третью группу составляют методы контроля и самоконтроля:

Ни одна из рассмотренных классификаций методов не свободна от недостатков. Практика богаче и сложнее самых искусных построений и абстрактных схем. В ней сочетаются все классификации методов обучения – замещая, дополняя, развивая друг друга, как это показано на рис. 8 для методов проблемной группы. Поэтому поиски более совершенных классификаций, которые внесли бы ясность в противоречивую теорию методов и помогали бы педагогам совершенствовать практику, продолжаются.

96

96